Wandhydrantensysteme im Brandschutz

Facility Management: Sanitärtechnik » Trinkwasser » Hydranten

Wandhydrantensysteme sind wichtige Bestandteile des Brandschutzes in Gebäuden und Industrieanlagen

Sie ermöglichen eine effiziente und zügige Bekämpfung von Bränden, indem sie einen direkten Zugang zu einer Wasserquelle bieten. Bei der Konzeption und Implementierung von Wandhydrantensystemen muss eine präzise Kenntnis der lokalen Vorschriften und Anforderungen sowie der betrieblichen Gegebenheiten vorhanden sein. Diese Kenntnisse sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass das System den spezifischen Anforderungen und Bedingungen des jeweiligen Einsatzortes entspricht.

Wandhydrantensysteme für eine effektive Brandbekämpfung

- Wandhydrantenanlage

- Planung von Wandhydranten

- Schematische Darstellung

- Qualitätszeichen

- Inspektion

- Löschwassersystem

- Löschwasserleitungen

WANDHYDRANTENANLAGE

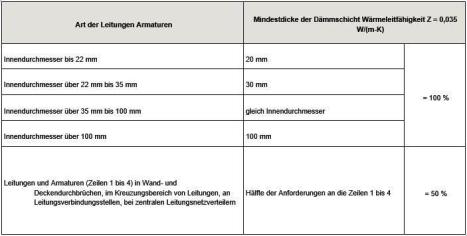

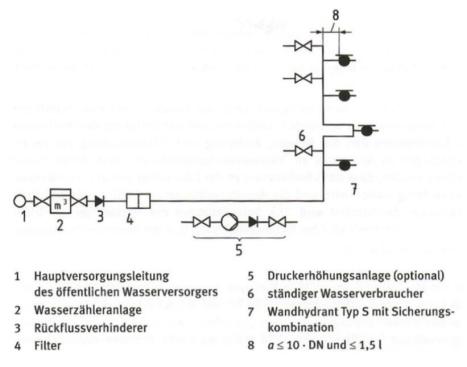

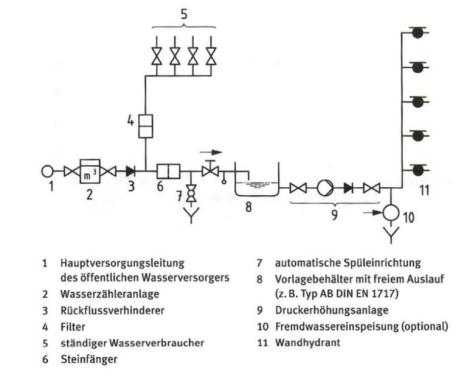

Bei der Planung, Errichtung, dem Betrieb und der Instandhaltung von Trinkwasser-Installationen müssen die technischen Regeln gemäß DIN 1988-6 (DIN EN 806) sowie DIN 14462 befolgt werden. Wandhydranten, dargestellt im Bild K20, sind in Gebäuden installierte Wasserentnahmestellen. Sie bestehen aus Schlauchanschlussventilen, die im Bild K21 dargestellt sind, und dienen der ersten Brandbekämpfung. Laut DIN 1446-1 gibt es zwei unterschiedliche Arten von Wandhydranten, Typ S und Typ F, die sich in ihrem Wasseranschluss und der zur Verfügung gestellten Löschwassermenge unterscheiden. Wandhydranten können mit anderen Brandbekämpfungsanlagen, wie Feuerlöschern, kombiniert werden und werden üblicherweise über eine unter Druck stehende Steigleitung mit Löschmittel versorgt.

Wandhydranten des Typs S sind mit formstabilen Schläuchen ausgestattet und dienen im Notfall der Selbsthilfe. Eine Verbindung mit Feuerwehrschläuchen ist bei diesem Typ nicht möglich. Im Gegensatz dazu sind Wandhydranten des Typs F speziell für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung konzipiert und ermöglichen den Anschluss von Feuerwehrschläuchen. Die Anordnung dieser Art von Wandhydranten sollte in Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgen, um eine effektive Brandbekämpfung zu gewährleisten.

BEI DER PLANUNG VON WANDHYDRANTEN MÜSSEN GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN BEACHTET WERDEN:

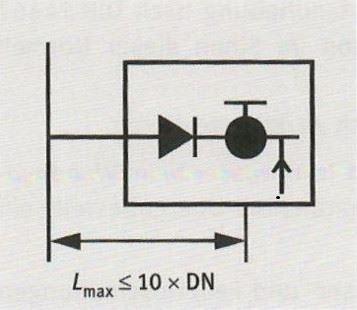

Die Trinkwasserverordnung muss zum Schutz der Menschen und der Umwelt eingehalten werden. Der unmittelbare Anschluss an die Trinkwasser-Installation muss vom WVU genehmigt werden. Die Stichleitung zwischen Steigleitung und Wandhydrant darf eine maximale Länge 10 • DN (siehe auch Bild K20) besitzen.

Alle Wandhydranten und Stockwerksleitungen (Verbrauchsleitungen) sind über eine gemeinsame Steigleitung zu versorgen.

Es dürfen nur Wandhydranten vom Typ S eingesetzt werden, die einen formstabilen Schlauch und eine eigensichere Entnahmeeinrichtung (Armaturenkombination mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter) besitzen (siehe auch Bild K22).

Eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit für die Feuerwehr ist nur zulässig, wenn das Einverständnis von der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle vorliegt.

Der Trinkwasserverbrauch muss größer sein als der zugrunde gelegte maximale Löschwasserverbrauch. Das bedeutet: Wandhydranten des Typs S dürfen nur unmittelbar angeschlossen werden, wenn der Trinkwasserverbrauch größer als 48 l/min ist

Der zulässige Fließdruck darf maximal 7 bar bei einem Volumenstrom von 24 l/min betragen, am ungünstigsten gelegenen Schlauchanschlussventil muss der Fließdruck von 2 bar betragen

Der maximale Ruhedruck darf 12 bar nicht übersteigen.

Für die Planung, das Errichten, das Betreiben und die Instandhaltung sind die technischen Regeln für Trinkwasser-lnstallationen zu beachten.Die Vorgaben für die Löschwasserbereitstellung ergeben sich aus dem Brandschutzkonzept.

Es wird zwischen Löschwasseranlagen „nass“, „nass/trocken“ und Trinkwasser-Installationen mit Wandhydrantennutzung unterschieden (siehe auch DIN 14462).

Wandhydranten müssen durch den Betreiber oder dessen Beauftragten in regelmäßigen Abständen von nicht mehr als sechs Monaten dahingehend überprüft werden, dass sie

frei zugänglich, gut sichtbar und mit einer leserlichen Bedienungsanleitungversehen,

offensichtlich nicht schadhaft, korrodiert oder unvollständig und

gegen Beschädigung, Missbrauch und Einfrieren (VDI 6029) geschützt sind.Wandhydranten sind zudem jährlich einer Instandhaltung nach DIN 14462 und DIN EN 671-3 durch eine befähigte Person im Sinne dieser Normen durchzuführen.

Das Ergebnis der Instandhaltung ist im Prüfbuch zu dokumentieren.

Anschluss mit Stichleitung

Für Wandhydranten des Typs F, die zur Trennung von Lösch- und Trinkwasser dienen, ist es erforderlich, dass die Bauteile und Geräte (Apparate) der Übergabestelle das DVGW-Prüfzeichen besitzen.

Es ist essentiell, dass Trinkwasser- und Feuerlöschleitungen nicht gemeinsam genutzt werden, insbesondere wenn das Wasservolumen in den gemeinsam genutzten Rohrleitungsabschnitten nicht ausreichend ausgetauscht wird. Dieser Zustand tritt auf, wenn der Trinkwasserbedarf wesentlich geringer als der Löschwasserbedarf ist, und kann zur Verkeimung des Trinkwassers führen.

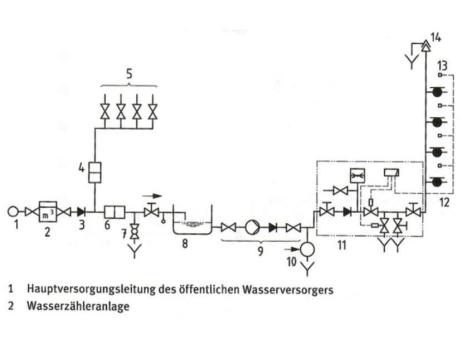

Nach DIN 14462 muss bei der Planung dafür gesorgt werden, dass Wandhydranten Typ F entweder unmittelbar über eine Füll- und Entleerungsstation nach DIN 14463-1 mit der Trinkwasserinstallation verbunden sind oder mittelbar über einen Vorlagebehälter, gemäß DIN EN 1717 mit freien Ausläufen nach DIN EN 13076 oder DIN EN 13077.

Eine Ausnahme, die eine gemeinsame Trinkwasser- und Feuerlöschleitung ermöglicht, besteht bei Wandhydranten Typ S. Bei den relativ geringen Feuerlöschmengen von 2 • 24 l/min (2,0 bar) kann ein regelmäßiger Austausch des Rohrleitungsvolumens bei Trinkwasserentnahme angenommen werden, sofern die Wandhydranten sachgerecht integriert sind.

Wenn eine Wandhydrantenanlage Anschlussmöglichkeiten bietet, die das Einspeisen von zusätzlichem Wasser oder Zusätzen wie Schaummittel ermöglichen, muss die Anlage durch einen Behälter mit freiem Auslauf (DIN EN 1717, Typ AA oder AB, und DIN EN 13076 oder DIN EN 13077) und Pumpenanlage vom Trinkwasser getrennt werden.

Die Ausführung der Hausanschlussleitung muss so gestaltet sein, dass eine maximale Fließgeschwindigkeit von 2 m/s bei reinem Trinkwasserbetrieb und 5 m/s bei Betrieb der Brandschutz- und Feuerlöschanlage nicht überschritten wird. Eine ausreichende Durchspülung ist erforderlich, und diese Bedingung ist erfüllt, wenn der Trinkwasserbedarf höher ist als der Bedarf der Brandschutz- und Feuerlöschanlage.

Die Stichleitung zur Übergabestelle darf nicht länger sein als 10 • DN (Bild l<22) oder ein Volumen von mehr als 1,5 l haben. Wenn dies nicht der Fall ist, muss eine entsprechende Spüleinrichtung vorgesehen werden. Diese Anforderungen stellen sicher, dass sowohl Trinkwasserqualität als auch Brandbekämpfungseffizienz gewährleistet sind.

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINER TRINKWASSER-INSTALLATION MIT WANDHYDRANT TYP S, BEI EINEM LÖSCHWASSERBEDARF KLEINER ALS DEM TRINK¬WASSERBEDARF, LWÜ: WANDHYDRANT TYP S MIT SICHERUNGSKOMBINATION (QUELLE: NACH DIN 1988-600)

Bei der Erweiterung, Sanierung und Instandsetzung von bestehenden Anlagen, die die festgelegten Anforderungen nicht erfüllen, ist es unerlässlich, sowohl die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als auch die brandschutztechnischen Belange der Bauauflagen zu erfüllen.

Die spezifischen Vorgaben für die Bereitstellung von Löschwasser leiten sich aus dem Brandschutzkonzept ab. Dabei wird zwischen verschiedenen Löschwasseranlagen unterschieden, nämlich „nass“, „nass/trocken“ und Trinkwasser-Installationen mit Wandhydrantennutzung, wie in der DIN 14462 dargelegt.

Feuerlöschanlagen, die nur im Brandfall aktiviert werden, befinden sich überwiegend im Zustand des Stillstands. Dies kann Probleme verursachen, insbesondere wenn die mit Wasser gefüllten Anlagen nicht durchflossen werden. In solchen Fällen kann das Wasser zu lange in den Anlagen verbleiben und hygienisch bedenklich werden.

Wenn solche Anlagen ohne geeignete Löschwasserübergabestellen (LWÜ) mit der Trinkwasseranlage verbunden sind, stellen sie eine potenzielle Gefahr für die Qualität des Trinkwassers dar. Daher muss bei Betrieb, Änderung und Instandhaltung von Feuerlöschanlagen, die an Trinkwasser-Installationen angeschlossen sind, darauf geachtet werden, dass das Löschwasser an der LWÜ sicher von der Trinkwassersanlage getrennt und die Anschlussleitung zur LWÜ ausreichend mit Trinkwasser durchströmt wird. Es ist zwingend, die Anforderungen der TrinkwV bezüglich der Trinkwasserqualität sowohl bei Neuinstallationen als auch bei bestehenden Anlagen einzuhalten.

Die Normen DIN EN 671-3 und DIN 14462 regeln die Instandhaltung von Wandhydrantenanlagen. Der bestimmungsgemäße Betrieb muss dauerhaft sichergestellt werden. Wandhydranten müssen durch den Betreiber oder dessen Beauftragten in regelmäßigen Abständen, die nicht länger als sechs Monate sein dürfen, überprüft werden. Diese Überprüfung dient dazu, sicherzustellen, dass die Anlagen ihren Zweck erfüllen und den relevanten Standards entsprechen.

Anforderungen an die Wartung von Trinkwasseranlagen

frei zugänglich, gut sichtbar und mit einer leserlichen Bedienungsanleitung versehen,

offensichtlich nicht schadhaft, korrodiert oder unvollständig und

gegen Beschädigung, Missbrauch und Einfrieren (VDI 6029) geschützt sind.

Instandhaltung von Löschwassertechnik

Bei der Instandhaltung von Löschwassertechnik ist es unerlässlich, dass der beauftragte Wartungsdienst die spezifischen Normen DIN EN 671-3 und DIN 14462 berücksichtigt. Vorrangig gilt die Instandhaltungsanweisung des Herstellers für die Instandhaltung von Löschwassertechnik. In Anbetracht der Vielzahl unterschiedlicher Technologien ist es von besonderer Bedeutung, dass der Betreiber und Auftraggeber sicherstellen, dass der Sachkundige für Löschwassertechnik Zugang zu den korrekten Instandhaltungsanweisungen hat. Es ist die Verantwortung des Betreibers, sich dies vor der Auftragserteilung nachweisen zu lassen.

Die Qualifikation des Sachkundigen für Löschwassertechnik hängt maßgeblich von der Qualität des Sachkunde-Lehrgangs ab. Die Gütegemeinschaft Handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung e.V. (GRIF) mit Sitz in Würzburg übernimmt die Qualitätssicherung der Sachkundigen-Lehrgänge für Löschwassertechnik und hat einen genau definierten Lehrplan festgelegt.

Das Führen des GRIF-Gütezeichens Nr. 2 (RAL-GZ 974-2) steht als Garantie für einen qualitätsgeprüften Sachkundelehrgang. Es bestätigt, dass der Lehrgang die festgelegten Standards erfüllt und die erforderlichen Qualifikationen zur Instandhaltung von Löschwassertechnik vermittelt.

GÜTEZEICHEN FÜR GEPRÜFTE SACHKUNDELEHRGÄNGE (QUELLE: GRIF)

Spüleinrichtungen müssen in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktion überprüft werden. Die Intervalle der Überprüfungen können gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Umgebungsbedingungen, Brandrisiko bzw. Brandgefahr sowie Erfahrungen aus früheren Prüfungen verkürzt werden. Der Betreiber ist verpflichtet, die Ergebnisse dieser Überprüfungen im Prüfbuch festzuhalten.

Löschwassertechnik unterliegt den geltenden bau- und wasserrechtlichen Vorschriften der Bundesländer und ist abnahmepflichtig. Der Betreiber muss einen Nachweis über die regelmäßige Instandhaltung führen.

Der Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. (bvfa) hat in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) ein Kontrollbuch für die Abnahme und Instandhaltung von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen erstellt. Dieses Kontrollbuch wird dem Betreiber von dem Hersteller und Lieferanten der Löschwassertechnik übergeben. Es muss jedem Betreiber einer Löschwasseranlage mit Wandhydrant bei der Errichtung einer Neuanlage zusammen mit den Bestandsunterlagen überreicht werden. Auch bei bestehenden Anlagen muss der Betreiber bei Instandsetzung oder Wartungsarbeiten auf die Pflicht zur Führung eines Kontrollbuchs hingewiesen werden. Die Führung eines Kontrollbuchs hilft dem Betreiber, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Die Qualitätssicherung und Funktion der Löschwasseranlage wird nur durch die regelmäßige Inspektion, Wartung, und Instandhaltung sowie die entsprechenden Eintragungen im Kontrollbuch sichergestellt.

Wandhydranten müssen zudem jährlich einer Instandhaltung gemäß DIN 14462 und DIN EN 671-3 durch eine befähigte Person im Sinne dieser Normen unterzogen werden. Das Ergebnis der Instandhaltung muss im Prüfbuch dokumentiert werden.

Die durch behördliche Auflagen vorgeschriebenen Wandhydranten müssen nicht nur vorhanden sein, sondern auch ständig funktionsbereit und sicher sein. Die fortwährende Funktionsbereitschaft und -Sicherheit von Löschwasserleitungen/Wandhydranten wird durch Wartung und Instandsetzung gewährleistet. Hierfür gelten die Normen DIN EN 671-3 und DIN 14462, die in Verbindung mit den Instandhaltungsanweisungen der Hersteller stehen. Nach diesen Normen muss die Instandhaltung jährlich durchgeführt werden, es sei denn, der Hersteller legt andere Anforderungen fest.

INSPEKTION UND WARTUNG VON HYDRANTEN (IN ANLEHNUNG AN DIN 1988-600)

Das Prüfbuch muss dem Betreiber einer Löschwasseranlage mit Wandhydranten bei der Errichtung einer Neuanlage zusammen mit den Bestandsunterlagen übergeben werden. Die Führung eines Prüfbuchs für eine Löschwasseranlage unterstützt den Betreiber darin, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Das Prüfbuch dient Errichtern, abnehmenden Stellen (Sachverständigen) und Wartungsfirmen als Leitfaden, um alle gesetzlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik für den laufenden Betrieb von Löschwasseranlagen zu erfüllen.

Wandhydranten, die nicht betriebsbereit sind, müssen entsprechend gekennzeichnet und umgehend instand gesetzt werden. Während der Dauer bis zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft sowie während Instandhaltungsarbeiten oder einer Unterbrechung der Wasserzufuhr hat der Betreiber geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes zu treffen.

Nicht betriebsbereite Löschwasserleitungen und Wandhydranten müssen an der Wassereinspeisung mit einem deutlich sichtbaren Hinweis „Außer Betrieb“ gekennzeichnet werden.

Wandhydranten vom Typ S sind ebenfalls in Trinkwasser-Installationsanlagen einzuschleifen. Dieser Prozess stellt sicher, dass die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Brandschutz und Wasserqualität erfüllt werden und trägt somit zur allgemeinen Sicherheit und Effizienz des Systems bei.

LÖSCHWASSERANLAGE „TROCKEN“

Löschwasserleitungen, die als „trocken“ klassifiziert sind, sind ausschließlich für den Einsatz durch die örtlichen Feuerwehren bestimmt. Diese trockenen Löschwasseranlagen sind Leitungen, in die das Löschwasser nur im Falle eines Brandes von der Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug aus Hydranten, Wasserstellen und dergleichen eingespeist wird. Die Entnahme von Löschwasser wird von den Feuerwehrleuten durch das Ankoppeln von Schläuchen und Strahlrohren durchgeführt. Trockene Löschwasseranlagen oder Steigleitungen sind nicht zur Selbsthilfe gedacht.

Für Nass-/Trocken-Wasserleitungsanlagen auf Grundstücken muss das DVGW-Arbeitsblatt W 317 als Grundlage verwendet werden. Trockene Löschwasserleitungen sind wie bereits erwähnt, nur für den Einsatz durch die örtlichen Feuerwehren bestimmt, und dürfen keine Verbindung zur Trinkwasserversorgung haben.

Die Absicherung zum Schutz des Trinkwassers ist gemäß DIN EN 1717 auszuführen. Die Löschwasserübergangsstation (LWÜ) beginnt mit einer Absperrarmatur und sollte möglichst nahe an der Wasserzähleranlage angeordnet sein (gemäß Bild K25). Der Raum, in dem diese Anlage untergebracht ist, muss vor Hochwasser geschützt sein und darf nicht überflutet werden. Die Anordnung dieser Elemente und die Einhaltung dieser Regelungen tragen wesentlich zur Sicherheit und Integrität sowohl der Löschwasser- als auch der Trinkwasserversorgung bei.

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES ANSCHLUSSES EINER LÖSCHWASSER¬ÜBERGABESTATION (LWÜ) AN DIE TRINKWASSER-INSTALLATION (QUELLE: NACH DIN 1988-600)

Alle Bauteile, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, müssen mit einem DIN/DVGW-Zertifizierungszeichen versehen sein. Dieses Zertifizierungszeichen stellt sicher, dass die jeweiligen Bauteile den festgelegten Standards entsprechen und daher für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind.

Zudem ist es notwendig, Entwässerungssysteme für Wasser zu installieren, das bei bestimmungsgemäßem Betrieb sowie bei Prüfungen und Wartungen anfällt. Diese Entwässerungssysteme müssen gemäß DIN 1986-100 gebaut und dimensioniert werden, und sie müssen den Normen der Reihe DIN EN 12056 entsprechen. Die Einhaltung dieser Anforderungen stellt sicher, dass das Entwässerungssystem sowohl den funktionalen Anforderungen als auch den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

LÖSCHWASSERLEITUNGEN „NASS“ UND „NASS/TROCKEN“

Löschwasseranlagen des Typs „nass“ (gemäß Bild K26) bezeichnen Systeme, die kontinuierlich mit Wasser gefüllt und unter Druck gehalten werden. Diese Anlagen entsprechen den Nichttrinkwasseranlagen gemäß DIN 1988-100. Aufgrund der Tatsache, dass in solchen Anlagen kein ausreichender Wasseraustausch stattfindet, darf keine unmittelbare Verbindung zur Trinkwasserinstallation existieren. Die fehlende Erneuerung des Wassers in diesen Anlagen führt konzeptionell bedingt zu einer Verkeimung des Wassers. Die genaue Ausführung und der Umgang mit diesen Anlagen müssen den vorgegebenen Normen entsprechen, um potenzielle Gefahren für die Wasserqualität und die Gesundheit der Nutzer auszuschließen.

ALS WICHTIGER GRUNDSATZ GILT:

Schematische Darstellung einer Löschwasseranlage „nass“, LWÜ: freier Auslauf (Quelle: nach DIN 1988-600)

Eine Feuerlöschdruckerhöhung stellt keine Erhöhung des Drucks in der Trinkwasserversorgung dar.

Löschwasseranlagen des Typs „nass-trocken“ sind solche Systeme, die mittels einer automatischen Füll- und Entleerungsstation (FES) betrieben werden, wobei der Anschluss üblicherweise unmittelbar an die Trinkwasserinstallation angeschlossen wird. Diese Anlagen gehören zu den Nichttrinkwasser-Anlagen, und Anschlüsse für Fremdeinspeisung sind in diesem Kontext zulässig.

Die Aufgabe des Füllens und Entleerens von Löschwasserleitungen wird ausschließlich über eine fernbetätigte Füll- und Entleerungsstation nach DIN 14463-1 mit dem entsprechenden DIN/DVGW-Prüfzeichen durchgeführt. Der Prozess der Befüllung und Entleerung muss den entsprechenden Normen entsprechen, um sicherzustellen, dass sowohl die Funktionsfähigkeit der Anlage als auch die Qualität des verwendeten Wassers gewahrt bleibt.

Durch die genaue Einhaltung dieser spezifischen Anforderungen können potenzielle Risiken minimiert und die ordnungsgemäße Funktion der Löschwasseranlage sichergestellt werden.

Installation und Wartung von Feuerlöschanlagen

Feuerlöschanlagen, die mittelbar angeschlossen sind, zählen zu den Nichttrinkwasser-Anlagen. Hierbei sind Anschlüsse für Fremdeinspeisung erlaubt.

Das Verfahren des Füllens und Entleerens von Löschwasserleitungen muss ausschließlich über eine fernbetätigte Füll- und Entleerungsstation durchgeführt werden, die der Norm DIN 14463-1 entspricht und über das entsprechende DIN/DVGW-Prüfzeichen verfügt.

Die Installation dieser Station muss so erfolgen, dass in den Anschlussleitungen kein stagnierendes Wasser auftritt. Dies kann durch die Einbindung der Verbrauchsleitung des Gebäudes unmittelbar vor der Station (mit einem maximalen Abstand von 10-mal dem Nenndurchmesser, oder "10 • DN") oder durch eine automatische Spüleinrichtung erreicht werden. Dies stellt sicher, dass die Wasserqualität aufrecht erhalten wird und vermeidet die potenzielle Gefahr der Verkeimung des Wassers.

In Feuerlöschanlagen, die unmittelbar an die Trinkwasser-Installation angeschlossen sind, ist die Einspeisung von Nichttrinkwasser (beispielsweise Wasser aus Tankfahrzeugen oder Löschwasserteichen) nicht gestattet. Anschlüsse für Fremdeinspeisung in solchen Anlagen sind demnach nicht zulässig.

Des Weiteren müssen Einrichtungen in trockenen Löschwasseranlagen durch den Betreiber oder dessen beauftragte Person in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Diese Überprüfungen dürfen nicht in einem längeren Zeitraum als sechs Monate auseinanderliegen. Die Kontrollen sind unerlässlich, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage zu gewährleisten, und tragen zur Einhaltung der geltenden Vorschriften und Standards bei.

Anforderungen an Feuerlöschanlagen und deren Instandhaltung

die Einrichtungen vollständig,

frei zugänglich und gut sichtbar,

nicht schadhaft oder korrodiert,

gegen Beschädigung und Missbrauch geschützt und

entleert sind.

Wartung und Prüfung von Trockenen Löschwasseranlagen

Die Intervalle der Prüfungen von trockenen Löschwasseranlagen sind unter Berücksichtigung von Faktoren wie den Umgebungsbedingungen, dem Brandrisiko oder der Brandgefahr, sowie den Erfahrungen aus vorherigen Prüfungen festzulegen. Diese Abstände können je nach Bedarf verkürzt werden. Es ist Pflicht des Betreibers, die Ergebnisse dieser Überprüfungen im Prüfbuch zu dokumentieren.

Darüber hinaus müssen trockene Löschwasseranlagen alle zwei Jahre einer Instandhaltung gemäß DIN 14462 durch eine Person, die über die erforderlichen Qualifikationen im Sinne dieser Normen verfügt, unterzogen werden. Das Ergebnis der Instandhaltung muss ebenfalls im Prüfbuch festgehalten werden.

Bei bestehenden Anlagen ist der Betreiber während der Instandsetzung oder Wartungsarbeiten auf die Pflicht zur Führung eines Prüfbuchs hinzuweisen. Nicht betriebsbereite Einrichtungen müssen entsprechend gekennzeichnet und unverzüglich repariert werden. Während der Dauer der Instandsetzung oder bis zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft müssen vom Betreiber in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr angemessene Maßnahmen getroffen werden, um den Brandschutz sicherzustellen.