Effiziente Heizungssysteme im Facility Management

Facility Management: Sanitärtechnik » Trinkwasser » Trinkwassererwärmung

Eine effiziente Trinkwassererwärmung ist für Unternehmen mit großen Gebäuden unverzichtbar

Die Entscheidung für das passende System zur Trinkwassererwärmung hängt von den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen des Unternehmens ab. Die Auswahl des geeigneten Systems kann erhebliche Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Betriebskosten haben. Eine regelmäßige Wartung und Pflege der Trinkwassererwärmungssysteme ist unabdingbar, um Störungen zu vermeiden und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern.

Effizienz von Trinkwassererwärmungssystemen

- Trinkwassererwärmungssystem

- Dies gilt bei:

- Heizungssystem

- Anmerkung

- Untersuchung

- Wärmeisolierung

- Solarheizung

- Feuer und Brandschutz

TRINKWASSERERWÄRMUNGSANLAGEN

Trinkwassererwärmungsanlagen lassen sich in zentrale und dezentrale Systeme für die Versorgung von Einzelnen oder Gruppen unterteilen. Diese Aufteilung wird in Abbildung K19 anschaulich veranschaulicht.

Regelmäßige Wartung von Trinkwassererwärmungsanlagen: Sicherstellung von Qualität und Sicherheit

Zentrale und Dezentrale Lösungen im Überblick

Die Grafik zeigt zentrale und dezentrale Trinkwassererwärmungssysteme sowie deren offene und geschlossene Varianten.

Um den ordnungsgemäßen Betrieb von Trinkwassererwärmungsanlagen (TWE) sicherzustellen, ist es erforderlich, regelmäßige Überprüfungen auf ihre sichere Funktion und Mängelfreiheit durchzuführen. Zusätzlich dazu werden Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Inspektion, Wartung und insbesondere die Instandsetzung der Anlagentechnik sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden.

Das Hauptziel besteht darin, die einwandfreie Trinkwasserqualität in den Trinkwassererwärmungsanlagen zu bewahren. Mögliche Beeinträchtigungen können durch mikrobiologische, chemische und/oder physikalisch-chemische Veränderungen des Trinkwassers in Trinkwasserinstallationen verursacht werden, die auch durch nachträgliche Veränderungen der Betriebsbedingungen entstehen können. Die Betriebsrichtlinien für Trinkwassererwärmungsanlagen sind in DIN 1988 mit den entsprechenden Anhängen festgelegt.

Auch für Einfamilienhäuser ist es empfehlenswert, einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb abzuschließen. Zusätzliche Anweisungen für einen hygienischen Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasseranlagen finden sich in VDI 6023 Blatt 1. Gemäß den anerkannten Regeln der Technik müssen Trinkwasseranlagen im Einklang mit dem abgeschlossenen Wasserliefervertrag betrieben werden. Im Bereich der Warmwasser-Trinkwasseranlagen gilt das DVGW-Arbeitsblatt W 551, das eine regelmäßige Untersuchung auf mögliche Legionellenkontaminationen in zentralen Warmwassersystemen von Mehrfamilienhäusern alle drei Jahre vorschreibt.

Jeder Speicher-Trinkwassererwärmer sollte ausreichend große Reinigungs- und Wartungsöffnungen aufweisen, wie beispielsweise ein Handloch nach DIN 4753-1. Der Warmwasseraustritt des Trinkwassererwärmers sollte bei ordnungsgemäßem Betrieb eine Temperatur von > 60 °C aufweisen. Diese Vorschrift gilt auch für zentrale Durchflusstrinkwassererwärmer mit einem Wasservolumen >31. Speicher-Trinkwassererwärmer mit einem Inhalt >400 l müssen durch Konstruktion und andere Maßnahmen sicherstellen, dass das Wasser an allen Stellen gleichmäßig erwärmt wird, beispielsweise durch Umwälzung oder gleichmäßige Beaufschlagung bei Mehrfachspeichern.

Unternehmer oder Inhaber von Trinkwasserinstallationen haben eine unmittelbare Melde- und Handlungspflicht gegenüber dem Gesundheitsamt (§ 16 TrinkwV), falls Änderungen im Trinkwasser auftreten, die Meldung und Maßnahmen erfordern. Des Weiteren müssen Unternehmer oder Inhaber einer Trinkwasserinstallation, die im Rahmen einer geschäftlichen oder öffentlichen Tätigkeit betrieben wird, die betroffenen Verbraucher mit aktuellen Informationen zur Qualität des bereitgestellten Trinkwassers auf Basis der routinemäßigen oder anlassbezogenen Untersuchungsergebnisse versorgen.

DIES GILT BEI:

Überschreiten von Grenzwerten

Erreichen oder Überschreiten des technischen Maßnahmenwerts

Nichterfüllung von Anforderungen; festgelegter Mindestanforderungen oder zugelassener Höchstwerte

grobsinnlich wahrnehmbare Veränderungen, außergewöhnliche Vorkommnisse

Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität und rechtliche Pflichten bei Grenzwertüberschreitungen

Vorsätzlich begangene oder fahrlässige Verstöße werden gemäß § 75 Abs. 2 und 4 des Infektionsschutzgesetzes als strafbare Handlungen betrachtet. Daher ist es wichtig, bei einer Überschreitung der maßgeblichen mikrobiellen und chemischen Parameter in der Trinkwasser-Installation umgehend, zuverlässig und nachhaltig Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Vorübergehend kann die Konzentration von Schadstoffen sowie mikrobielle Verunreinigungen reduziert werden, indem das Wasser vor dem Verzehr oder der Zubereitung von Lebensmitteln für eine gewisse Zeit ablaufen gelassen wird. In solchen Fällen sind die Inhaber von Trinkwasser-Installationen dazu verpflichtet, unverzüglich Untersuchungen durchzuführen. Sollte eine Überschreitung der Grenzwerte nachgewiesen werden, ist diese dem Gesundheitsamt zu melden.

Eine umfassende Untersuchung der Trinkwasser-Installation ist unabdingbar, um die Trinkwasserqualität gesundheitlich zu bewerten und den Umfang der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen.

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind gemäß DVGW W 551 Anlagen, die ein Speichervolumen von mehr als 400 Litern und/oder 3 Litern in jeder Rohrleitung zwischen dem Trinkwassererwärmer und der Entnahmestelle aufweisen. Diese Definition schließt im Allgemeinen Eigenheime, Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Häuser mit Anlagen, deren Warmwasservolumen unter den oben genannten Werten liegt, nicht mit ein.

BESTEHT FÜR DIE TRINKWASSER-ERWÄRMUNGSANLAGE UNTERSUCHUNGSPFLICHT, MUSS DER INHABER DER ANLAGE:

die Anlage unaufgefordert dem zuständigen Gesundheitsamt melden,

geeignete Probennahmestellen (Vorlauf/Rücklauf/weitest entfernte Entnahmestelle, bei Großgebäuden am Ende jedes Steigstrangs) einrichten, wenn diese nicht vorhanden sind,

ein gelistetes Labor für die Probenahme und Untersuchung auf Legionellen beauftragen,

dem Gesundheitsamt das Ergebnis der Untersuchung innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Untersuchung melden bzw. unverzüglich anzuzeigen, falls der technische Maßnahmenwert von 100 Legionellen in 100 ml Trinkwasser überschritten wird,

die betroffenen Verbraucher über die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers informieren (z. B. durch Aushang).

Sicherheitsvorkehrungen für Trinkwassererwärmungsanlagen

Dies gilt gleichermaßen, auch wenn das Wasser längere Zeit (> 4 Stunden) in den Leitungen gestanden hat, was als Stagnationswasser bekannt ist.

Bei der Nutzung von Trinkwassererwärmungsanlagen (TWE) sind die Richtlinien DVGW W 551 und W 553 zur Eindämmung des Legionellenwachstums zu beachten. Dies bedeutet unter anderem, dass die Wasseraustrittstemperatur (TWW, PWH) bei maximaler Entnahme und normaler Betriebsweise mindestens 60 °C betragen muss. Die Rücklauftemperatur für die Zirkulation darf 55 °C nicht unterschreiten. Speicher-TWE müssen über Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsöffnungen in Form eines Handlochs verfügen, das jederzeit zugänglich sein muss.

Nicht durchströmte Leitungen (wie Bypass-Leitungen) und Apparate sind nicht gestattet. Der bestimmungsgemäße Betrieb redundanter Anlagen erfordert eine ausreichend häufige Durchspülung. Nur Apparate, die zwangsweise durchströmt werden, dürfen in Trinkwasser-Installationen verwendet werden.

Bei Speicher-Trinkwassererwärmern mit einem Inhalt von über 400 Litern muss durch Konstruktions- und andere Maßnahmen (zum Beispiel Umwälzung, gleichmäßige Beaufschlagung der einzelnen Speicher bei Mehrfachspeichern) gewährleistet sein, dass das Wasser gleichmäßig an allen Stellen erwärmt wird.

Jeder Speicher-Trinkwassererwärmer muss über ausreichend große Reinigungs- und Wartungsöffnungen verfügen, beispielsweise in Form eines Handlochs gemäß DIN 4753-1.

DER BESTIMMUNGSGEMÄSSE BETRIEB EINER TRINKWASSER-ERWÄRMUNGSANLAGE NACH RAUMBUCH IST SICHERZUSTELLEN. ER UMFASST INSBESONDERE FOLGENDE ANFORDERUNGEN:

Einhaltung der Anforderungen der Trinkwasserverordnung

regelmäßige Nutzung aller Entnahmestellen nach den Angaben des Raumbuchs, mindestens einmal innerhalb von sieben Tagen

ANMERKUNG

Die Nichtnutzung einer Entnahmestelle über mehr als sieben Tage gilt als Betriebsunterbrechung.

Schutzmaßnahmen für Trinkwasserversorgung im Facility Management

Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Trinkwassers (DIN EN 1717)

Einhaltung der erforderlichen Instandhaltungsmaßahmen (Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Verbesserung)

keine unmittelbare Verbindung zwischen Trinkwasser- und Nicht-Trink- wasser-Installationen

Einhaltung der Temperaturgrenzen (Trinkwasser kalt: möglichst kalt, max. 25 °C (besser max. 20 °C); Trinkwasser warm: 60 °C nach DVGW W 551, regelmäßige Prüfung und Dokumentation

eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Eigentümer und Betreiber)

Kenntnis des Systems mit seinen wesentlichen betrieblichen Zusammenhängen

FOLGENDE UNTERSUCHUNGSPARAMETER STEHEN BEI UNTERSUCHUNGEN VON TRINKWASSER-INSTALLATIONEN IM VORDERGRUND:

hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen von Kaltwassersystemen

hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen von Warmwassersystemen Untersuchungen sind gemäß der Trinkwasserverordnung durch eine akkreditierte Untersuchungsstelle durchzuführen. Die Untersuchungshäufigkeiten sind in Tabelle K10 dargestellt.

DAS UNTERSUCHUNGSINTERVALL KANN DURCH DAS ZUSTÄNDIGE GESUNDHEITSAMT VERLÄNGERT WERDEN, WENN FOLGENDE KRITERIEN ZUTREFFEN:

In drei aufeinanderfolgenden Jahren wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Die Anlage und Betriebsweise wurde nicht verändert.

Die Anlage und Betriebsweise entsprechen nachweislich den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Wärmeschutz und Betriebsvorschriften für Trinkwassererwärmer: Anforderungen an Temperatur und Dämmung

Der Warmwasseraustritt des Trinkwassererwärmers muss bei normalem Betrieb eine Temperatur von über 60 °C aufweisen.

Dies gilt ebenso für zentrale Durchflusstrinkwassererwärmer mit einem Wasservolumen von über 3 Litern.

Bei Speicher-Trinkwassererwärmern mit einem Fassungsvermögen von über 400 Litern muss durch die Bauweise und andere Maßnahmen (wie Umwälzung, gleichmäßige Beaufschlagung der einzelnen Speicher bei Mehrfachspeichern) gewährleistet werden, dass das Wasser gleichmäßig an allen Stellen erwärmt wird.

Die Dämmungen, wie von der EnEV vorgeschrieben, müssen durchgängig in gutem Zustand sein.

Jede bauliche Maßnahme an Teilen der Leitungsanlage oder im Gesamtsystem sollte unter Berücksichtigung des Durchflusses, der separaten Beheizung und der Wärmedämmung mit Dämmschichtdicken erfolgen, die mindestens den Vorgaben der Energieeinsparverordnung entsprechen. Ziel ist es, im gesamten System eine Temperatur von 55 °C nicht zu unterschreiten.

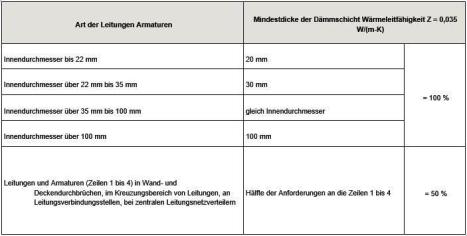

Die EOEV 2014 verlangt daher, dass die Wärmeabgabe bzw. -aufnahme von Rohrleitungen und Armaturen begrenzt werden. Alle Rohrleitungen von Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie sämtliche Armaturen dieser Anlagen und Systeme müssen kontinuierlich gedämmt sein. Die Instandhaltung der Wärmedämmungen liegt in der Verantwortung des Betreibers.

WÄRMEDÄMMUNG VON WÄRMEVERTEILUNGS- UND WARMWASSERLEITUNGEN SOWIE ARMATUREN (NACH ENEV 2014 AUSZUG)

Druckerhöhungsanlagen (siehe auch Bild K23) für Trinkwasser-Installationen mit Wandhydranten Typ S sind nach DIN 1988-500 bzw. DIN 14462 auszulegen.

Bei Löschwasserentnahmen ist eine entsprechende Löschwasservereinbarung mit dem Wasserversorgungsunternehmen zu treffen.

Bei der thermischen Desinfektion von Trinkwasseranlagen kann es bei hartem Wasser zu Kalkausfällungen kommen, die zu Beeinträchtigungen an Regel- und Entnahmearmaturen führen können. Es wird deshalb empfohlen, alle sechs Monate eine Inspektion mit visueller Prüfung des Schaltspiels auf Wirkrichtung/Drehrichtung und Betriebsfähigkeit von Fachkundigen durchführen zu lassen.

Die thermische Desinfektion soll das gesamte System einschließlich aller Entnahmearmaturen erfassen. Bei einer Temperatur von >70°C werden Legionellen in kurzer Zeit abgetötet.

Jede Entnahmestelle ist bei geöffnetem Auslass für mindestens drei Minuten mit mindestens 70 °C zu beaufschlagen. Daher muss das Wasser im Trinkwassererwärmer über 70 °C aufgeheizt werden. Temperatur und Zeitdauer sind unbedingt einzuhalten. Die Auslauftemperatur ist an jeder Entnahmestelle zu überprüfen.

Enthärtungsanlagen müssen in halbjährlichen Abstand vom speziell geschulten Fachmann gewartet werden. Was dabei im Einzelnen zu tun ist, legt der Hersteller des Geräts fest. Neben der Wartung ist spätestens alle zwei Monate eine Inspektion der Enthärtungsanlage erforderlich. Diese kann auch vom Betreiber vorgenommen werden. Sie umfasst die Kontrolle und das Nachfüllen von Regeneriersalz sowie die Überprüfung der Reglereinstellungen sowie der Wasserhärte.

Die Prüfung und Wartung des Trinkwassererwärmers sowie gegebenenfalls die Messung an Trinkwassererwärmungssystemen sind nach den einschlägigen Regeln der Technik, gesetzlichen Vorgaben und den Herstellerangaben durchzuführen. Darüber hinaus sind für sämtliche Anlagenteile sowie für die verwendeten Werkstoffe und Gegenstände die Pflege-, Instandhaltungs- und Wartungs- sowie Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller zu beachten.

SOLARE TRINKWASSERERWÄRMUNG

Die Beschreibung der Anlagen findet sich in VDI 6002 Blatt 1.

Für Solaranlagen gelten im Hinblick auf Abnahme, Inbetriebnahme und Instandhaltung grundsätzlich dieselben technischen Vorschriften wie für alle anderen Anlagen in der Trinkwasser-Installation.

Zur Abnahme und Inbetriebnahme müssen Dokumentationen für das Gesamtsystem, die einzelnen Komponenten sowie ein Protokoll zur Inbetriebnahme und Einregulierung vorhanden sein. Die Einweisung des Betreibers der Solaranlage sollte protokolliert werden.

Nach der Inbetriebnahme der Anlage sollte sie abgenommen werden. Neben den anlagenspezifischen Punkten ist bei Solaranlagen besonders auf die Dichtheit aller Rohrverbindungen, die korrekte Installation des Kollektors auf dem Dach, den richtigen Druck im Ausdehnungsgefäß des Kollektorkreises, die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen und die einwandfreie Regelung zu achten.

Für die Abnahme sind Dokumentationen für das Gesamtsystem, die einzelnen Komponenten und die Regelungstechnik erforderlich, sowie ein Protokoll zur Inbetriebnahme und Einregulierung. Falls aus wichtigen Gründen die Inbetriebnahme und Einregulierung nicht vor der Abnahme erfolgen können, sollte das Abnahmeprotokoll vermerken, dass diese Schritte kurzfristig nachgeholt werden.

Bei der Instandhaltung von Solaranlagen sollte grundsätzlich ebenso vorgegangen werden wie bei konventionellen Trinkwassererwärmungsanlagen.

Eine spezielle Wartung ist lediglich für den Kollektorkreis erforderlich, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Dichtheit, den Systemdruck und die Alterung des Wärmeträgers im Hinblick auf das Glykol-Wasser-Gemisch gelegt werden sollte.

Bei Teilentleerung des Kollektorkreises muss bei der Wiederbefüllung darauf geachtet werden, dass der gleiche Wärmeträger (gleiches Fabrikat, gleiches Mischungsverhältnis) nachgefüllt wird. Falls dies nicht möglich ist, sollte ein vollständiger Austausch mit einem gleichartigen Wärmeträger erfolgen.

Die spezielle Wartung betrifft hauptsächlich den Kollektorkreis, wobei die Dichtheit, der Systemdruck und die Alterung des Wärmeträgers im Hinblick auf das Glykol-Wasser-Gemisch sorgfältig überwacht werden sollten. Die Wartung sollte auch die Regelung umfassen.

Störungen oder reduzierte Leistung des solaren Vorwärmesystems werden normalerweise nicht ohne spezielle Überwachungsmaßnahmen erkannt, da das nachgeschaltete konventionelle Heizsystem automatisch den fehlenden Wärmebedarf deckt. Daher sollten Einrichtungen zur Funktionskontrolle des Solarsystems in das System integriert werden, siehe VDI 2168.

Für Betreiber großer Solaranlagen ist eine zuverlässige Messung des von der Solaranlage gelieferten Nutzwärmeertrags erforderlich, wenn sie die Vorteile einer Ertragsgarantie durch den Anlagenersteller und/oder Planer nutzen möchten.

Die im Wärmeträger vorhandenen Inhibitoren setzen sich im Laufe der Zeit ab und können bei hoher Temperaturbelastung altern. Daher sollte alle drei Jahre die Wirksamkeit des Wärmeträgers in Bezug auf Korrosions- und Frostschutz untersucht werden. Bei großen Anlagen mit häufiger anlagenbedingter Stagnation kann es zu starken thermischen Belastungen kommen, weshalb eine jährliche Untersuchung empfohlen wird.

Diese Untersuchungen werden in Auftrag gegeben und durchgeführt vom Hersteller. Nach entsprechender Einweisung kann der Anlagenbetreiber jährlich das Mischungsverhältnis des Wärmeträgers auf Frostschutz überprüfen.

Bei Solaranlagen kann es bei längeren Zeiträumen ohne Entnahme von erwärmtem Trinkwasser bei hohen Außentemperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung zu Kalkablagerungen kommen, die zu Beeinträchtigungen an Misch- und Thermostatarmaturen führen können

FEUER- UND BRANDSCHUTZANLAGEN

Beispiele für Feuerlöschanlagen umfassen Löschwasseranlagen gemäß DIN 14462, Löschwasserleitungen (Wandhydrantenanlagen, trockene Löschwasseranlagen) sowie Sprinkleranlagen oder Sprühwasserlöschanlagen.

ZU DEN STATIONÄREN ANLAGEN GEHÖREN

Wandhydranten

Steigleitungen „trocken“ und „nass“

automatische Löschanlagen

Sprinkleranlagen

Sprühwasserlöschanlagen

Wasserverneblungsanlagen

Schaumlöschanlagen

Pulverlöschanlagen

Kohlendioxidlöschanlagen

Trinkwasserhygiene und Löschwasserversorgung: Anforderungen und Lösungen

Die primäre Funktion der öffentlichen Trinkwasserversorgung besteht darin, die Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. In spezifischen Fällen kann der Bedarf an Löschwasser für den Objektschutz aus der Trinkwasser-Installation gedeckt werden. Die Möglichkeit dazu kann ausschließlich vom Wasserversorgungsunternehmen ermittelt werden. Es ist nicht akzeptabel, Abstriche bei der Wahrung der Trinkwasserhygiene zu machen. In solchen Situationen müssen alternative Lösungen für die Löschwasserversorgung gefunden werden. Hierbei ist es erforderlich, dem Wasserversorgungsunternehmen alle relevanten Planungsunterlagen zur Verfügung zu stellen und präzise Angaben zum Löschwasserbedarf zu machen.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird zur Absicherung von Löschwasseranlagen in Trinkwasser-Installationen mindestens die Sicherungsarmatur "Freier Auslauf" gefordert. Durch den Einsatz dieser Sicherungsarmatur in Kombination mit einer automatischen Trinkwasserspülung in der Haus- und Geräteanschlussleitung werden die strengen gesetzlichen Vorgaben zur Trinkwasserhygiene sicher erfüllt. Aus Sicht des Brandschutzes stellt die öffentliche Wasserversorgung als unerschöpfliche Wasserquelle eine zuverlässige Quelle dar.

Der geschützte Zugang zu den Zentralen von Löschanlagen sollte direkt vom Freien aus gewährleistet sein, ohne dass eine Brandeinwirkung auf diesen Zugang möglich ist.